火山と神話の地・霧島で、未来を語る—九州ボルケーノツーリズム協議会 令和7年度キックオフin 霧島—

堀口治香

雲仙・阿蘇・鹿児島地区は、観光庁の「地方における高付加価値なインバウンド観光地づくり事業」にモデル観光地として選ばれ、「Living with Volcanoes」を合言葉に事業を進めています。

(Living with Volcanoes https://volcano-tourism.studio.site/)

地方における高付加価値なインバウンド観光地づくり、とは

観光庁が、今後のインバウンド(訪日外国人旅行客)の本格的な回復を見据えて、都市圏だけではなく地方にその誘客を促すために、エリアを絞り、5つの観点(ウリ、コネ、ヤド、ヒト、アシ)のレベルアップを軸に集中的な支援を実施する事業です。

(観光庁サイトhttps://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000235.html)

2025年7月、九州の火山地域が一体となり「火山と共に生きる観光」の可能性を探るべく、鹿児島・阿蘇・雲仙の3エリアから多様なプレイヤーが霧島に集結しました。既に今年度はFAMツアーや商談会などの取組が始動していますが、この対面の集まりは、3エリアの連携を深める意味でも各地を巡回しながら定期的に開催しているもので、阿蘇、雲仙島原、鹿児島から運営事務局や行政、民間事業者など合わせて約60名の参加となりました。九州ボルケーノツーリズム協議会の令和7年度キックオフとして開催された1泊2日の視察研修と会議では、視察や対話を通じて、霧島が持つ神秘と熱量に満ちた魅力を体感する貴重な機会となりました。

天空の森に見る、唯一無二の体験

初日は、霧島の秘境に位置する宿泊施設「天空の森」から幕を開けました。世界中からこの天空の森を目指してやってくるお客様は数知れず…超高付加価値の宿泊施設は、通常ではなかなか見学できない場所です。

標高は1000mほどと高く、東京ドームが十数個入りほどの敷地に、宿泊できる施設が3棟、日帰りの施設が1棟と、広々とした空間が出迎えます。

↑プライベート空間であることを強く感じさせる「茜さす丘」の庭です。

↑庭からは、霧島連山が臨めます。この日は曇りで見えませんでしたが、涼しい風が吹いていました。

天空の森の田島代表からは、宿泊施設を見た感想や、意見交換の他、田島代表からは、50年以上にわたり「懐かしい未来」を追求してきた経営哲学とその実践について熱いお話がありました。「裸で過ごす自由こそが、極上のおもてなし」「模倣ではなく、自分だけのマーケットをつくる」という言葉は、参加者に大きな学びと発見をもたらしました 。田島代表は数々の事業を展開され、天空の森という強固なブランドを確立している方です。いわば高付加価値な観光分野におけるレジェンド。しかし、堅苦しい雰囲気を一切感じさせず、とても気さくで、温かくユーモアにあふれた会話が印象的でした。

一行は、「場の力」「景色の力」「人の力」が融合して生まれる真のラグジュアリーを肌で感じることができました 。

「文化」に立脚した新たなまちづくり

つづいて、2024年春にリニューアルされた霧島神宮駅へと移りました。ここでは、(株)IFOOが取り組んでいる霧島神宮駅リニューアルプロジェクト「光来(corai)」が真っ最中。 霧島神宮と霧島神宮駅を結ぶ5.5キロを賑わいの場所にすることを目的に設計されたプロジェクトです。

↑赤く塗られた霧島神宮駅。どこか新しくも歴史が経っているような感覚になります。

↑霧島神宮駅に隣接する会議室で八幡代表からプロジェクトの紹介をいただきました。

(株)IFOOの八幡代表からは、「鹿児島の手仕事文化に光を当てる」をテーマにしたまちづくりについてご紹介いただきました 。自身の原体験から「伝統の継承」と「観光の融合」に取り組む八幡代表の活動は、参加者に深い感銘を与えました 。

徒歩圏内には石蔵を改装したギャラリーやカフェラウンジがあり、サウナ併設のレストランもオープン準備中とのことです 。

↑木の素材がふんだんに使われた駅構内の様子。

駅構内では霧島産そばを使った飲食店や地元プロダクトを扱う物産ブースが賑わいを見せ、秋には新たな宿「霞燦(かさん)」の開業も控えており、「文化の発信」と「歩く体験」を掛け合わせたこの取り組みは、火山と共にあるまちにふさわしい「熱さ」を放っていました 。

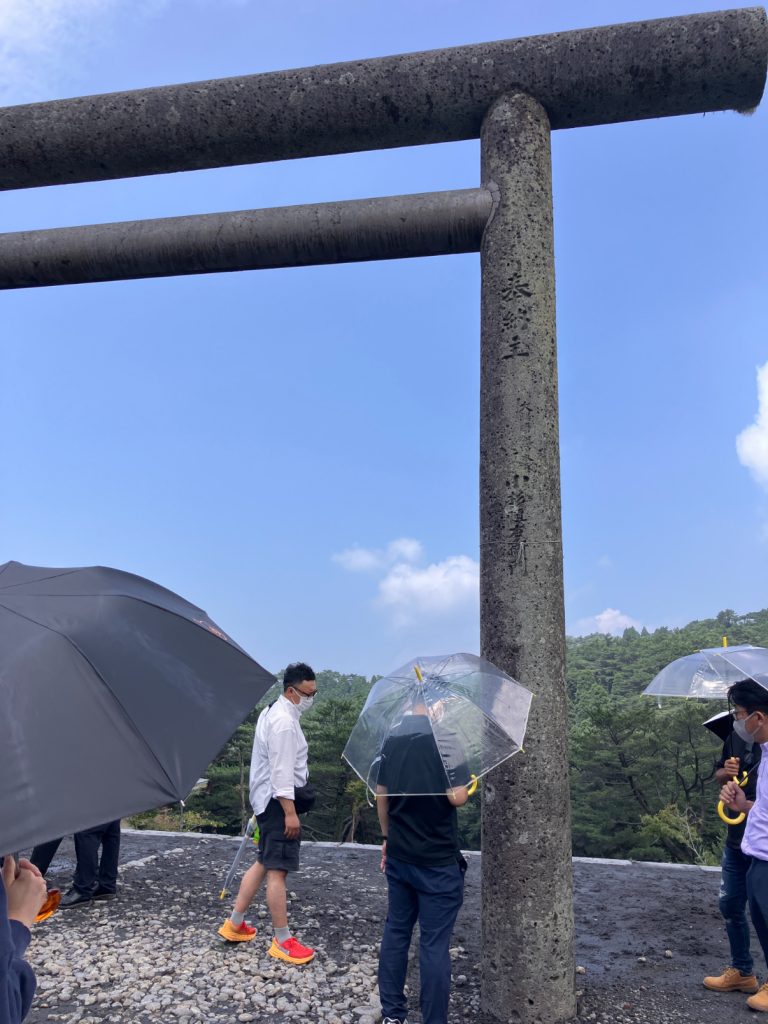

神話の舞台・霧島神宮と高千穂河原

2日目の午前中は、霧島の神話的空間を巡る時間でした。霧島市観光PR課の坂元氏の案内のもと、霧島神宮や高千穂河原を視察し、山々に宿る神々の物語や火山信仰と人々の暮らしの歴史に触れることができました 。

↑奥まるにつれて段が上がっていく霧島神宮。荘厳に見せるための工夫です。

↑横手にある山神社へ続く林の道は、清水と温泉が流れ、湯の匂いが仄かに感じられます。

参加者からは、坂元氏の丁寧な説明により、火山と神話、自然と人間が交差するこの地の奥深さを感じられたと高評価でした 。特に、火山活動によって宮が移動してきた歴史を感じられた点が印象的との声も聞かれました 。

食にも宿る、霧島の火山文化

2日目の昼食は、霧島のガストロノミーを体現する「日当山無垢食堂」のお弁当でした。添加物を極力使わず、霧島産の食材にこだわった料理からは、「火山が育んだ土地の味」が感じられました 。

↑地元の食材をふんだんに使用した「日当山無垢食堂」のお弁当。

会議というより「未来の仕込み場」

午後は霧島公民館にて全体会議が行われ、観光庁や協議会代表より今年度の事業計画や現地報告がありました。その後、テーマ別のグループディスカッションがスタートし、活発な意見交換が繰り広げられました 。

各班からは、ヘリを活用した移動手段の検討 、英語対応の強化やローカルガイドの育成 、高付加価値外国人旅行者向け商品開発と情報発信の最適化 、DMCとしての体制と連携の強化 、エリア横断のFAMツアーと戦略的なメルマガ配信 など、具体的な提案や課題共有が飛び出しました。まさに「火山のように熱い未来構想」が噴き出す「仕込み場」となりました 。

参加者からは、この会議が「未来の仕込み場」として、火山と共に生きる観光の可能性を広げる場となったという声が多数寄せられました。特に、雲仙エリアの参加者からは、他エリアの取り組み状況の理解が深まり、雲仙エリアの関係者との関係構築において非常に重要な機会となったとの声がありました 。

つながりを力に、次なる一歩へ

全行程の最後には全体での振り返りが行われ、参加者同士のネットワークが深まり、それぞれの活動のヒントを持ち帰る機会となりました 。田島代表や八幡代表の哲学に触れたことで、自らの地域の見せ方やあり方を見つめ直す貴重な時間にもなりました 。

「火山と生きる観光は、未来とともにある」—この言葉を胸に、九州ボルケーノツーリズム協議会の新たな1年が、いま動き出します。雲仙観光局としても、今回の会議で得られた学びや繋がりの力を最大限に活かし、雲仙が「日本一の連帯感があるチーム」として、高付加価値な観光地づくりを推進してまいります。

検索

検索